2025年7月2日至4日,第十一届国际粒化会议(11th International Granulation Workshop (2025))在德国汉堡顺利召开。我院廖强教授、朱恂教授、博士研究生吕义文、刘晓环参加此次会议。围绕颗粒行为调控、制粒工艺、智能化技术等前沿议题,与来自多国的专家学者深入交流,并做口头报告,系统展示了我院在高温熔渣离心粒化余热回收及矿化方面的最新进展。

图1 我院参会团队成员合影(左起:吕义文博士生,廖强教授,朱恂教授,刘晓环博士生)

会议期间,我院朱恂教授受邀担任“Single Droplet Drying”分会场主席。博士研究生吕义文作题为《Agglomeration behavior of high-temperature phase change CMAS particles》的口头报告,首次揭示CaO-MgO-Al₂O₃-SiO₂(CMAS)高温熔渣颗粒在相变过程中的粘结动力学机制;通过可视化的双热丝方法量化颗粒临界粘结温度(1330±10 ℃),建立高温颗粒粘结聚并过程的液桥长度标度率模型;为降低高温熔渣余热回收过程中的颗粒粘结率、提高余热回收效率,优化工业级热能回收装备结构设计提供理论支撑。博士生刘晓环作题为《Modelling the Dynamic Carbonation of Millimeter-sized Steel Slag Particle at Elevated Temperature》的口头报告。系统介绍了我院团队提出的“离心粒化辅助碳化与余热回收(CGAMER)”工艺,并重点展示了微观尺度下钢渣颗粒与CO₂气流间的流动、换热与反应耦合行为。与会专家对我院在高温颗粒粘结聚并实验系统、CGMER工艺的创新成果给予积极的评价。

图2 朱恂教授在主题为“Single Droplet Drying”的分会场担任分会主席

图3 吕义文口头汇报照片

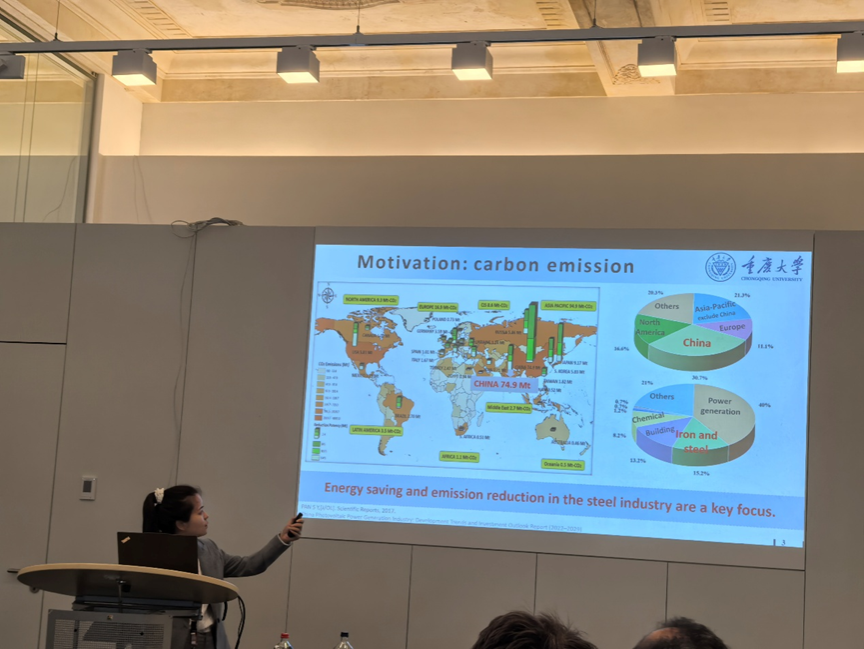

图4 刘晓环口头汇报照片

本次会议成功实现“展示特色成果-链接国际网络-规划深度合作”的三阶目标,显著拓展了我院在高温熔体粒化领域的影响力。后续将持续跟进合作项目落地,推动熔渣热能回收技术向工程化、智能化方向进阶发展。