直接甲酸燃料电池(Direct formic acid fuel cells)具有能量密度高、工作电位高以及清洁高效等优点,是一种十分具有前景的绿色电源。然而在高电流密度下甲酸在电池阳极表面发生电化学氧化反应会产生的大量CO2气泡,气泡聚集在阳极表面占据有效反应面积,阻碍燃料从主流区向催化层传输,降低电池效率。目前,国内外研究主要针对流场板设计和流动参数角度出发,以达到快速促进催化层表面气泡脱离。

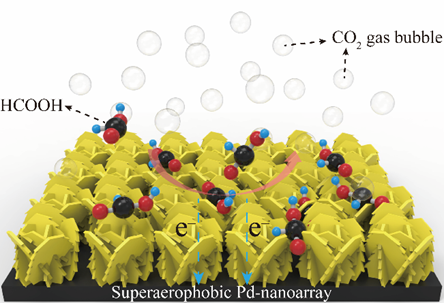

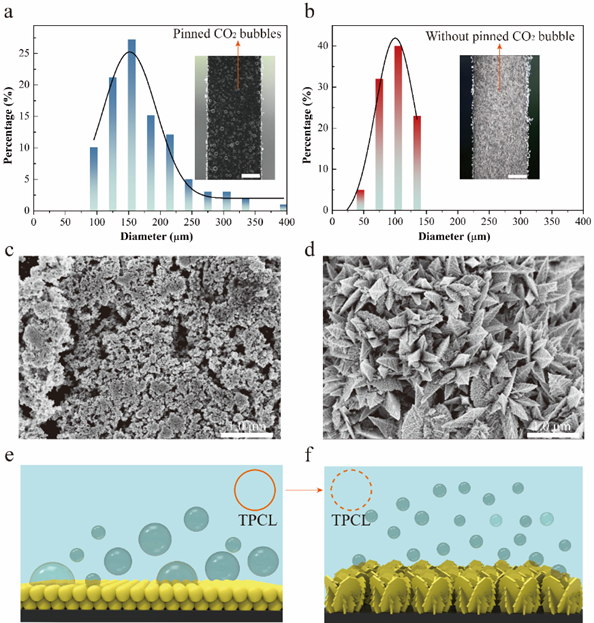

近期,本团队提出了一种具有超亲水/疏气界面的类蕨叶型微阵列结构(Fern-shaped Pd-nanoarray@CP)电极(图1所示),用于促进电极表面气泡快速脱离。研究结果表明,与传统的商业Pd-black@CP电极相比,所制备的Pd-nanoarray@CP电极表面气泡脱离速率更快,脱离直径更小(图2和动图3所示);同时,Pd-nanoarray@CP电极对甲酸电氧化的质量活性和位点活性分别提高了1.6倍和4.9倍,在长时间放电后仍保持良好的稳定性。电池流道内可视化结果表明传统商业电极表面表现为大气泡脱离模式,而超亲水阳极表面均表现为小气泡脱离模式,电池最大功率密度提升了49%。

该项研究从工程热物理学科角度出发,通过减小气-液-固三相接触线构建超亲水/疏气界面,降低催化层对气泡的黏附,促进气泡高效脱离,强化物质传输,提升能源转化效率。研究人员希望通过该研究为DFAFC将来的商业化应用提供新思路和新方法。

图1超亲水/疏气电极结构示意图

图2(a,c,e)Pd-black@CP和(b,d,f)Pd-nanoarray@CP电极表面气泡脱离直径分布图、催化层微观形貌像以及气泡脱离示意图。

图3 Pd-nanoarray@CP电极表面气泡脱离可视化

相关研究成果近期在Adv. Funct. Mater.上发表,博士研究生周远为本工作的第一作者。该研究得到了国家自然科学基金(No. 52021004, No. 52176055)、海外高层次人才项目(No. G20190022001)资助。

原文链接:DOI: 10.1002/adfm.202201872